![]()

マイナンバーカードを保険証として利用しましょう!

マイナンバーカードを保険証として利用しましょう!

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナンバーカードを保険証として利用すると、より良い医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要になったり等メリットがあります。

令和7年12月2日以降、現行の保険証は使用できなくなります

令和6年12月2日に保険証の発行は終了いたしました。

健康保険証発行廃止後、経過措置期間として、最長令和7年12月1日(※)まで現行の保険証を使用することができますが、令和7年12月2日以降は使用できなくなるため、できるだけ速やかに「マイナ保険証」での受診に切り替えていただきますようお願いいたします。また、現行の保険証の回収については、経過措置終了日(令和7年12月1日)までは、資格喪失・氏名変更・扶養家族減届の場合のみ現行の保険証を回収いたしますが、令和7年12月2日以降は、現行の保険証は無効となるため、回収いたしません。

(※)令和7年12月1日より前に、退職等により資格喪失した場合は、その時までとなります。

住民票を移した場合・氏名を変更した場合は届の提出にご協力ください

当組合の登録情報とマイナンバーの登録情報双方において、5情報(漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住所)が完全一致していない場合は、不一致として保険証との紐付けが認められず、マイナンバーカードの健康保険証利用ができなくなります。今後、引越して住民票を移した場合や結婚により氏名を変更した場合は、すみやかに届と添付書類を事業主(会社)の人事・総務部へ提出してください。また、届には必ず住民票に記載されている住所表示・住民票に記載されている漢字氏名で申請いただきますようお願いいたします。

マイナンバーカードで受診するメリット

安心・・・より良い医療が受けられる!

・特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります。※

・薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。※

・旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。

※本人が同意した場合のみ

便利・・・各種手続きも便利・簡単に!

・マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単。

・医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。

・就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要

(新しい保険者によるマイナンバーの資格登録が必要です)

・高齢受給者証の持参の必要もなくなります。

マイナンバーカードで受診するための準備

【マイナンバーカードがない方】マイナンバーカードを取得

申請方法

1.オンライン申請(スマートフォンまたはパソコン)

2.証明写真機

3.郵送(お住いの市区町村へ)

受け取り

交付通知書(はがき)が届いたら、マイナンバーカードを受け取りに行く。

【マイナンバーカードがある方】健康保険証利用の申し込み

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、申込みが必要です。

以下から選択してください。

医療機関

☑医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーから申込めます。

スマートフォンから

☑下記の3つを用意してください。

①マイナンバーカード

②マイナンバーカード読取対応のスマートフォン

③アプリ「マイナポータル」のインストール

【方法】

STEP1 「マイナポータル」を起動する。

STEP2 「申し込む」をタップする。

STEP3 利用規約等に同意する。

STEP4 マイナンバーカードを読み取る。

セブン銀行ATMで

☑必要なもの:マイナンバーカードのみ。

【方法】

ATM画面より、マイナンバーカードでの手続き ⇒ 健康保険証利用の申込み と進みます。

マイナポータルでご自身の登録情報を確認しましょう

スマートフォン等の「マイナポータル」(わたしの情報)上で登録情報を確認できます。

【方法】

STEP1 「マイナポータル」にログインする。

STEP2 ログイン後、画面下部の「注目情報」までスクロールし、「最新の健康保険証情報を確認」を押す。

STEP3 健康保険証情報のページが表示され、ページ中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認する。

登録が完了しているかどうか分からない状態で受診する場合は、マイナンバーカードとあわせて保険証を携行してください。

令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて

1. 従来の保険証をお持ちの方

従来の保険証の新規発行ができなくなります

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することとなります。

現在お持ちの保険証は令和7年12月1日まで引き続き使えます

現在お持ちの保険証は、令和7年12月1日までは引き続き医療機関等にて使用できるため、誤って破棄しないでください。

(任意継続の方は保険証に記載の有効期限または令和7年12月1日のどちらか早い日付までの使用となります

令和7年12月2日以降は、現在お持ちの保険証は使用できなくなるため、保険証の回収はいたしませんが、令和7年12月1日までに退職等で資格喪失する人・氏名変更する人・60歳になり資格喪失と資格取得を同時にする人の場合は、保険証を回収いたします。

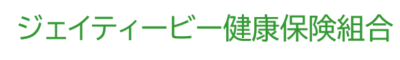

現在保険証をお持ちの方の令和7年12月2日以降はどうなる?

① マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方

マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を医療機関等へ提示してください。

万が一、医療機関等にカードリーダーが設置されていない場合やカードリーダーの不具合でマイナ保険証が利用できない場合は、KOSMO WEB に掲載の『資格情報のお知らせ』を印刷し、『マイナ保険証』と一緒に『資格情報のお知らせ』を医療機関等へ提示してください。

(マイナポータルの『資格情報』画面にも掲載されておりますので、ご利用いただけます)

② マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちでない方

マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードを持っているが保険証利用登録していない方等には、保険証の代わりとなる『資格確認書』(有効期限有り)を発行し、令和7年12月2日までに所属会社へ郵送いたしますので、所属会社の総務よりお受け取りいただき、医療機関等へ提示してください。

医療機関等への受診方法について

(注) 医療機関等にカードリーダーの設置がされていない場合やカードリーダーの不具合の場合等は、

『マイナ保険証』と『資格情報のお知らせ』が必要となります。

2. 令和6年12月1日以降の加入者の方

令和6年12月1日以降の加入者の手続きについて

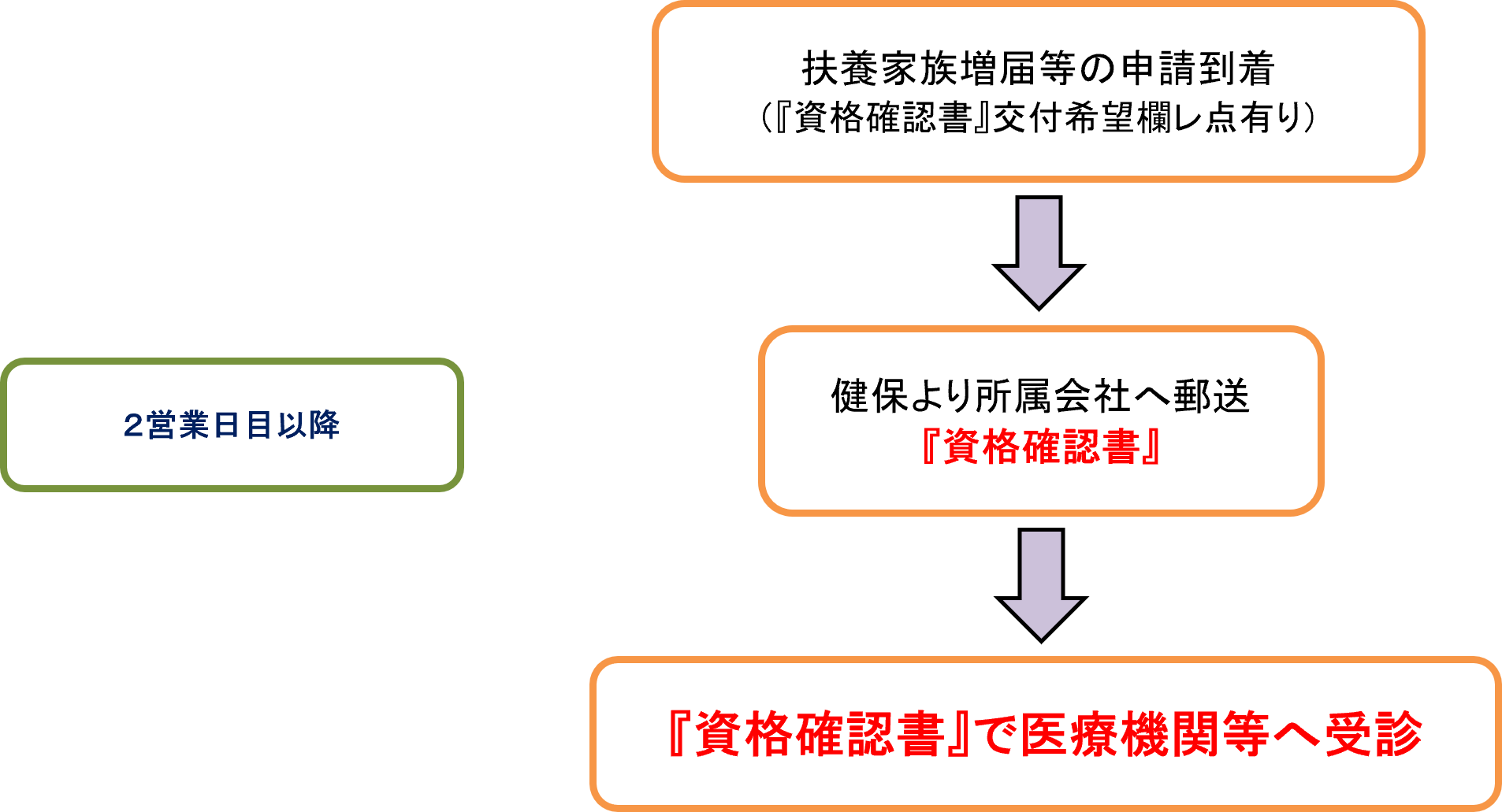

令和6年12月1日以降、当健保に新規で加入される方で、『マイナ保険証』を持っていない方等で必要な場合は、『資格確認書』を発行します。その為、「資格取得届」「扶養家族増届」等の届書に、『資格確認書』交付希望要否欄を追加いたしますので、発行が必要な場合は、レ点を付けていただきます。(※新様式は11月22日頃、HPへ掲載いたします)

マイナ保険証を円滑に運用するため、資格取得届等の速やかな届け出が必要です。

また、届書に記載いただく加入者のマイナンバーと住民票に記載されている5情報(漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住所)がすべて一致しない場合、エラーとなり、お渡しする『資格情報のお知らせ』や『資格確認書』等の発行が遅くなり、医療機関等へ受診できなくなる可能性がございますので、必ず住民票やマイナンバーカード写し等にて、確認を行い、正確にマイナンバーまたは住民票に記載されている5情報(漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住所)を記載いただきますようお願いいたします。

(※住所は、丁目・番地・号・大字等の省略不可)

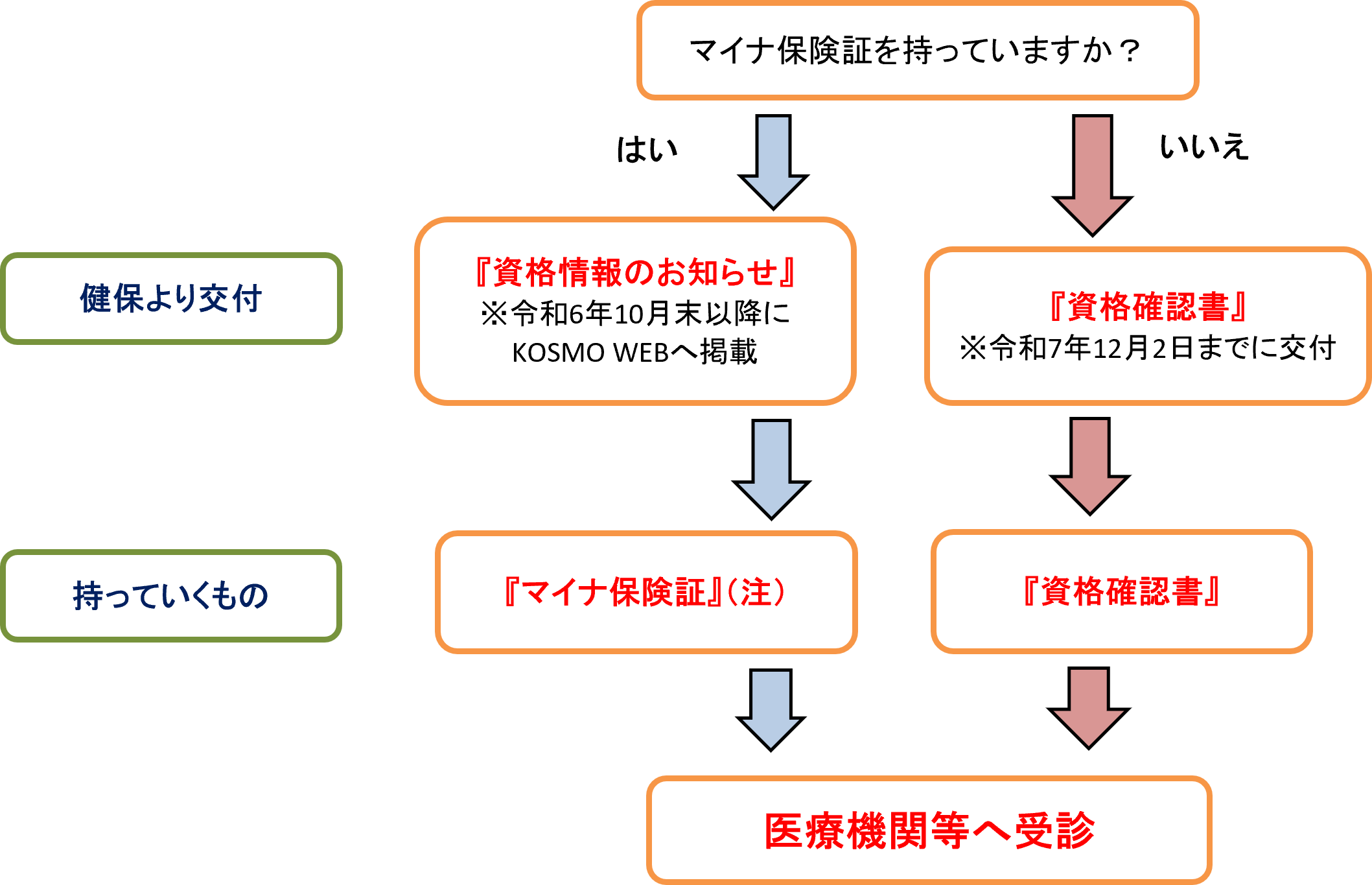

① マイナ保険証をお持ちの方 (『資格確認書』交付無し)

当健保に資格取得届等到着後、3営業日後に加入者のマイナンバーと住民票に記載されている5情報(漢字氏名

・カナ氏名・生年月日・性別・住所)の誤入力チェックの結果が完了し、エラー無しの場合は、『資格情報のお知らせ』を加入者の自宅住所へ郵送いたします。

『資格情報のお知らせ』が到着後、『マイナ保険証』を医療機関等へ提示してください。

(※『資格情報のお知らせ』がお手元に届く前でも、マイナポータルにログインしていただき、「健康保険証」の欄に当健保の情報が掲載されていれば医療機関等を受診することが可能です。)

(注) 医療機関等にカードリーダーの設置がされていない場合やカードリーダーの不具合の場合等は、

『マイナ保険証』と『資格情報のお知らせ』が必要となります。

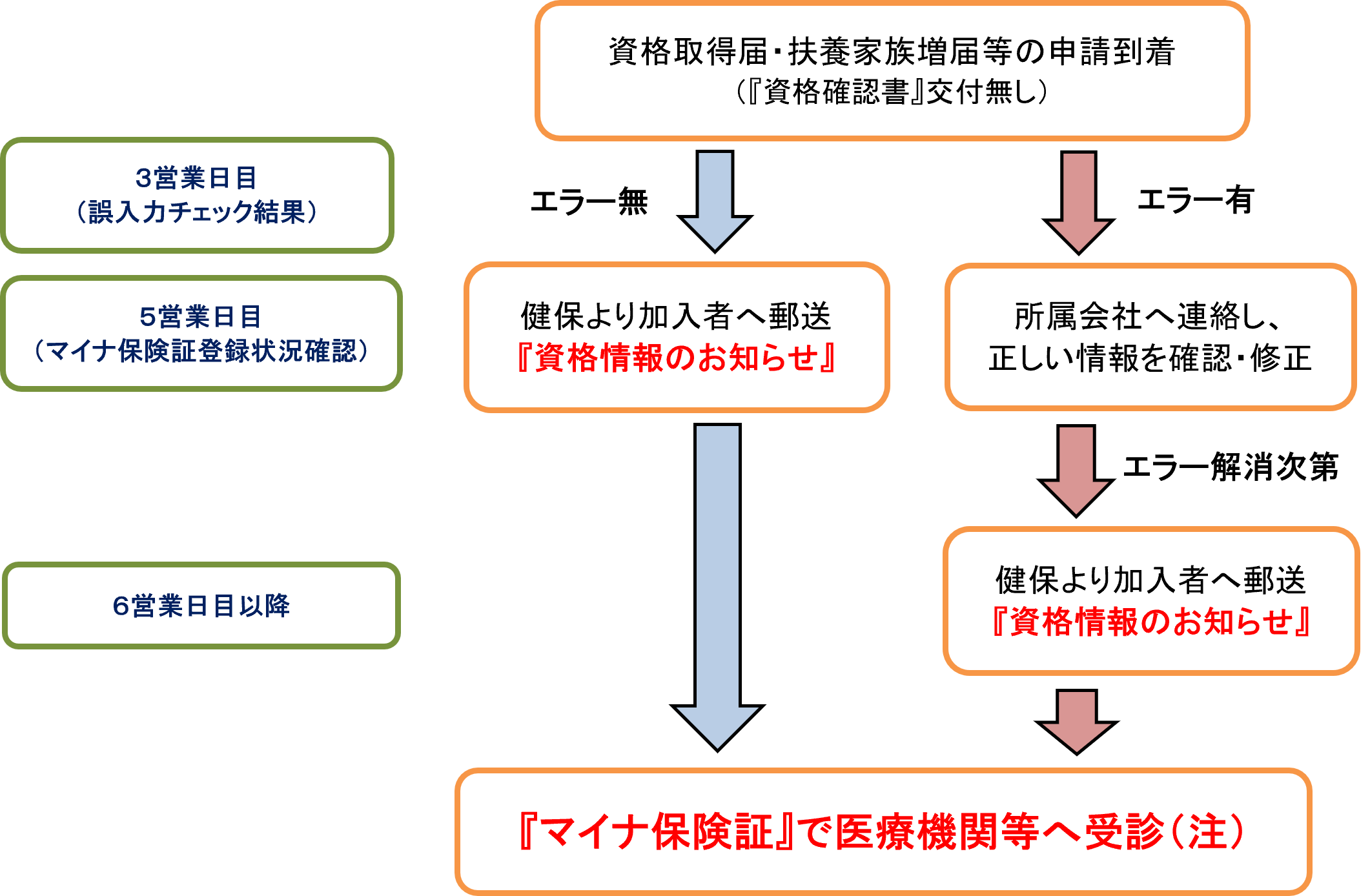

② マイナ保険証をお持ちでない方 (『資格確認書』交付希望欄レ点有り)

当健保に資格取得届等到着後、3営業日後に加入者のマイナンバーと住民票に記載されている5情報(漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住所)の誤入力チェックの結果が完了し、エラー無しの場合は、『資格確認書』と『資格情報のお知らせ』を所属会社経由でお受け取りください。所属会社より『資格確認書』と『資格情報のお知らせ』を受領後、『資格確認書』を医療機関等へ提示してください。

③ 扶養家族増届等にマイナンバーの記載がない方 (新生児のみ)

当健保に提出いただく扶養家族増届には、原則、マイナンバーの記載が必須ですが、新生児に限り、マイナンバーの記載が無くても申請可能としているため、誤入力チェックをせず、『資格確認書』を所属会社経由でお受け取りください。

後日、子のマイナンバーが分かり次第、「個人番号番号届(新生児のみに使用)」を所属会社の総務へ提出してください。

3. 共通事項

『資格情報のお知らせ』について

令和6年12月2日以降、当健保に加入される方で、加入情報の登録が完了した方に『資格情報のお知らせ』を交付いたします。

医療機関等を受診する場合、この『資格情報のお知らせ』だけでは、受診することはできませんのでご注意ください。なお、この『資格情報のお知らせ』は、KOSMO WEB またはマイナポータルより閲覧できるため、再発行いたしません。

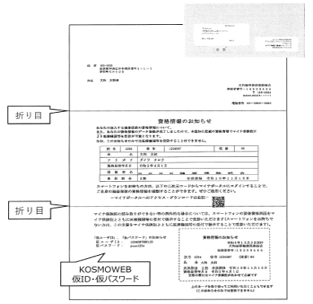

※『資格情報のお知らせ』イメージ

※『資格情報のお知らせ』イメージ

『資格確認書』について

令和6年12月2日以降、当健保に加入される方で、マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードを持っているが保険証利用登録を行っていない方等で、『資格確認書』が必要な場合に交付いたします。

この『資格確認書』の有効期限は最長5年以内とし、当健保は、有効期限日(5年以内の8月31日)を指定しますが、一時的に『資格確認書』を利用する(交付対象者A・B)場合は、短期の『資格確認書』(有効期限原則2ヵ月)を交付いたします。

※紛失等で再発行した場合は、手数料 1,000円を頂きます。

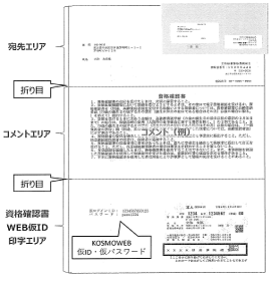

※『資格確認書』イメージ

※『資格確認書』イメージ

【交付対象者】

A.マイナンバーカードを紛失した・更新中の方 (令和7年12月1日まで有効の現行保険証を紛失した方も含む)

B.介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要がある方

C.マイナンバーカードを取得していない方

D.マイナンバーカードを取得しているが健康保険証利用登録を行っていない方

E.マイナ保険証の利用登録解除を申請した方

F.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方

G.マイナンバーカードを返納した方

健康保険証とあわせて交付されている証の取扱いについて

1.「高齢受給者証」(70歳~74歳までの方)

令和6年12月2日以降、対象となる方で『マイナ保険証』をお持ちの方は、『マイナ保険証』で対応可能なため、発行いたしませんが、『マイナ保険証』をお持ちでない方には発行いたします。令和6年12月1日以前に発行された高齢受給者証は、記載されている有効期限まで使用可能です。

2.「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」

令和6年12月2日以降、『マイナ保険証』をお持ちの方は、『マイナ保険証』で対応可能なため、発行いたしませんが、『マイナ保険証』をお持ちでない方は、従来通り、申請が必要となります。

令和6年12月1日以降以前に発行された「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、記載されている有効期限まで使用可能です。